作品介绍

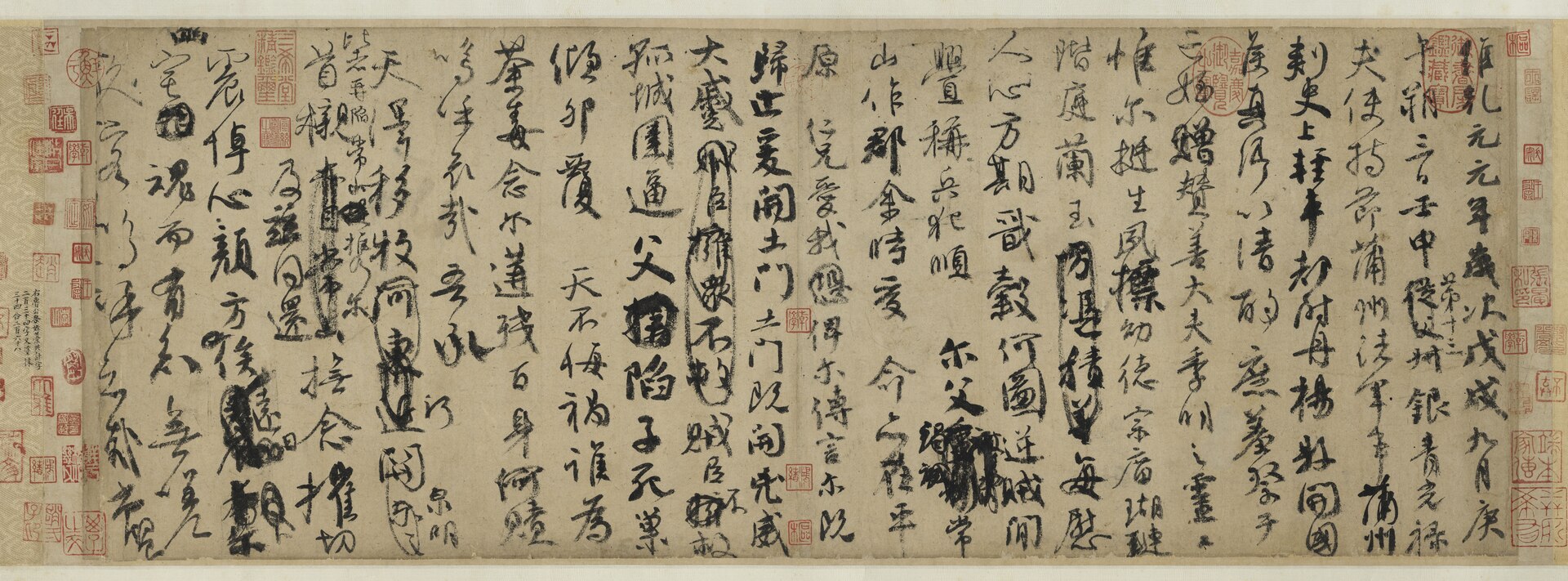

《祭侄文稿》,全名《祭侄赠赞善大夫季明文》,全篇有三十四字涂改,七次蘸墨,共二十三行,二百三十四字。是唐朝书法家颜真卿于乾元元年九月初三(758年10月9日)所书,后世誉为“在世颜体第一”、“天下行书第二”,真迹现藏于台北故宫博物院。该作品与王羲之《兰亭集序》、苏东坡《寒食帖》合称“天下三大行书字帖”。

这件作品是颜真卿为安史之乱中殉国的侄子颜季明写的祭文,由于当时心情极度悲愤且难以平静,字随书家情绪起伏使错误之处增多,有涂抹,也顾不得在点画上过度雕琢,纯是精神和平时功力的自然流露,是极具史料价值和艺术价值的墨迹原作。

这篇祭文其实是一份草稿,草稿打完后要用楷书重新誊写一份然后拿到坟前烧掉,所以这篇祭文草稿才得以保留下来。

创作背景

唐玄宗天宝十四年(755年),安禄山起兵谋反,“安史之乱”爆发,河北二十四郡纷纷瓦解。颜真卿守平原郡(今山东德州市陵城区),仅有兵三千;其堂兄颜杲卿(又称为颜常山)守常山郡(今河北省正定县),兵力更为寡少。兄弟二人各守孤城,激战叛军。颜杲卿反击尤为猛烈,趁敌不备袭杀叛将,夺回战略要地土门(今河北石家庄鹿泉区土门关),并传檄河北,宣称朝廷大军将至,致使十七郡复归朝廷。

颜杲卿遂派其子颜泉明将叛将首级送往长安报捷,由于袭杀叛将夺回要塞是巨大的功劳,途经太原时,河东节度使王承业竟扣下颜泉明,自行派人将首级献往长安冒功,并因此获得玄宗皇帝嘉奖。

天宝十五年(756年),安禄山急命史思明、蔡希德各率万余精兵猛攻常山。面对重兵围困,颜杲卿火速向最近的王承业告急求援。王承业因冒功心虚,恐事败露,竟拥兵不救。 颜杲卿只得率全城军民苦战六天六夜,最终粮尽矢绝。

正月初八,城破。颜杲卿、颜季明父子及其部属悉数被俘。叛军以刀架在颜季明颈上,胁迫颜杲卿投降,遭严词拒绝。叛军又令颜季明劝父投降,颜季明誓死不从,当场被叛军杀害。颜杲卿随后被押至洛阳面见安禄山。安禄山斥问:“汝本由吾举荐为太守,何故反叛?”颜杲卿怒骂不止。安禄山恼羞成怒,令兵士钩断他的舌头。颜杲卿依然发出含糊的骂声,直至气绝。其壮烈气节,正是后世文天祥《正气歌》中“为颜常山舌”所颂扬的典范。

两年后,颜真卿命人寻访亲人遗骸,仅寻得侄儿颜季明头骨。面对此情此景,悲愤交加的颜真卿挥泪写下了千古名篇——《祭侄文稿》。

正文赏析

维乾元元年,岁次戊戌九月庚午朔三日壬申,

从父第十三叔1银青光禄(大)夫2使持节、蒲州诸军事、蒲州刺史3、上轻车都尉4、丹杨县开国侯5真卿,以清酌庶羞,祭于亡侄赠赞善大夫季明之灵曰:

注释

- 颜真卿在叔伯兄弟中排行第十三,所以他是颜季明的第十三叔,涂掉的两个字是从父,从父指的就是叔伯,可能考虑到颜季明有更近的叔叔,因此改为第十三叔,更加具体了一些。

- 银青光禄大夫为从三品散官,可能由于当时情绪激动,这里少写了一个大字。

- 使持节、蒲州诸军事、蒲州刺史,三位一体的官职,蒲州地区最高军政长官,辖区在今天的山西省运城市。蒲州刺史为他的本官,相当于运城市长,加了蒲州诸军事就有了军权,相当于运城军区司令官,再加使持节,就有了斩杀下级官员的权利。当时安史之乱并未完全平息,各地仍然时有叛乱发生,刺史的权利因此得以加强。

- 上轻车都尉为第八转军功勋官称谓,共十二转,相当于今天的军衔,最高为上柱国。《木兰辞》中“策勋十二转,赏赐百千强”。颜真卿晚年时的勋官称谓升为最高级别的上柱国。

- 丹杨县开国侯是颜真卿当时的爵位,后加封为鲁郡开国公,所以世称颜鲁公。

- 古人写重要文章时,都会把自己的荣誉头衔一字排开,所以一些碑文和书籍中都会有很长的官爵称谓。

译文

在乾元元年九月初三壬申日。第十三叔银青光禄大夫、使持节监督蒲州诸军事、蒲州刺史、上轻车都尉、丹杨县开国侯颜真卿用清酒与简单的食物,以祭祀侄儿赞善大夫颜季明的亡魂:

惟尔挺生,夙标幼德,宗庙瑚琏1,阶庭兰玉,

方凭积善2每慰人心,方期戬谷3,何图逆贼闲衅,称兵犯顺,尔父受制 被胁4竭诚,常山作郡。余时受命,亦在平原。仁兄爱我,恐俾尔传言,尔既归止,爰开土门。土门既开,凶威大蹙贼臣拥众不救。贼臣拥不救5,孤城围逼,父擒陷子死,巢倾卵覆。天不悔祸,谁为荼毒。念尔遘残,百身何赎。呜呼哀哉!

注释

- 宗庙里神牌下面盛放谷物的容器,夏朝称为“瑚”,商朝称为“琏”,古人认为“瑚琏”离神明最近。“宗庙瑚琏”是对人很高的评价。

- “阶庭兰玉”后蘸了新墨刚写下“方凭积善”就觉得不太合适,顺手涂掉。

- “戬”指福气,“谷”指食物,“戬谷”就是福禄的意思,参照二郎神的名字:杨戬。

- “尔父”之后的“受制”涂去,改为“被胁”再涂去,最终定为“竭诚”。颜真卿回想起当时九死一生的情况心有余悸,情绪开始大幅波动,因此这里反复修改。

- 推测这里颜真卿心情悲愤,心有所思又顾虑重重,手不能追,所以刚把“贼臣拥众不救”涂去,又把心里话写出来了,把“拥”字涂掉了,写为“贼臣不救”。

译文

惟有你(季明)生下来就很出众,平素已表现出少年人少有的德行。你好像我宗庙中的重器,又好像生长于我们庭院中的香草和仙树,常使我们感到十分欣慰。正期望(季明)能够得到幸福和做个好官,谁想到逆贼(安禄山)乘机挑衅、起兵造反。

你的父亲(颜杲卿)竭诚尽力,在常山担任太守。我(颜真卿)那时接受朝廷任命,也在平原都担任太守之职。仁兄(颜杲卿)出于对我的爱护,让你给我传话(即担任联络)。你既已回到常山,于是土门被夺回。土门打开以后,凶逆(安禄山)的威风大受挫折。

贼臣(王承业)拥兵不救,致使(常山)孤城被围攻,父亲(颜杲卿)和儿子(颜季明以及家族人等)先后被杀。好像一个鸟巢被从树上打落,鸟卵自然也都会摔碎,哪里还会有完卵存在!天啊!面对这样的惨祸,难道你不感到悔恨!是谁制造了这场灾难?念及你(颜季明)遭遇这样的残害(被杀后只留头部,身体遗失),就算是一百个我也换不回你的生命,呜呼哀哉!

吾承天泽,移牧河关。

河东近泉明比者,再陷常山,提携尔首榇1,及兹同还。亦自常山抚念摧切,震悼心颜,方俟吉辰远日,为卜2尔幽宅3,相魂而有知,无嗟久客。呜呼哀哉!尚飨4!

注释

- “榇”指棺木,“首榇”就是指装头骨的盒子。

- “卜”是专业的堪舆相地的技术,就是寻找一个风水好的地方作为墓地。

- 古代有阴阳二宅的概念,活着的人居住的房子称为阳宅,去世的人居住的墓地称为阴宅或“幽宅”。

- “尚”有希望的意思,“飨”指祭祀或请人享用酒食,所以“尚飨”表示希望死者来享用祭品。

- 写到最后一段,颜真卿的情绪已经彻底失控,国仇家恨,字字泣血,已经变成了草书。

译文

我奉圣上命令,派往河关(蒲州)为官。泉明来到常山,携带了装着你首级的棺木回来。我思念之情悲摧哀切,巨大的伤痛使我内心遭受重创,以至于面色都变得不太好了。等到一个日后合适安葬日子,选一处上好的墓地让你遗骨入土为安。如果你的灵魂有所感知的话,不要为暂时的游荡而有所抱怨。呜呼哀哉!享用这些祭品罢!

忠烈结局

正文已经结束,但《祭侄文稿》的悲壮故事却还在继续,时隔二十多年,颜真卿也走上了他兄长颜杲卿的路。

唐德宗兴元元年(784年)颜真卿已是七十多岁风烛残年的老人,被派去劝降叛将李希烈,李希烈许以宰相官位劝其投降,颜真卿怒斥:“若等闻颜常山否?吾兄也!”,最终被叛军缢杀(勒死)。

嗣曹王李皋听到颜真卿死节的消息后,为他流下眼泪,三军都为之痛哭。唐德宗为他废朝五日,追赠司徒,谥号“文忠”。

收藏过程

《祭侄文稿》经历北宋宣和内府、南宋绍兴内府、元朝书法家鲜于枢、元朝魏国公张晏、元朝收藏家乔篑成、明朝收藏家吴廷、杨明时、胡应麟、殷光彦、吴桢、吴国逊、吴士谔、徐守和、清朝收藏家陈定、王永宁、徐乾学、王鸿绪、王顼龄、清内务府,现藏于台北故宫博物院。

最后

从唐肃宗乾元元年到现在已经足足一千二百多年过去了,这张薄薄的纸流传了千年,如果不是颜鲁公的忠烈感天动地,如果不是这篇书法超凡入圣,真不敢想象它能够经历兵灾而仍然完好,想必是有神力护持,所以才能入水不濡,入火不焫,真是令人惊叹的奇迹,希望后来人妥善保存使其永久流传。——清朝王顼龄于《祭侄文稿》中题跋